Informer > Articles > Gestion du stress

[sws_divider_line]

L’anxiété, stress, activation, émotion: mais de quoi parle t’on ?

Dans le domaine sportif, la gestion des émotions est considérée par les entraîneurs et par les sportifs comme l’une des clés de la performance. A ce titre, l’anxiété fut l’objet d’un intérêt tout particulier de la part des chercheurs.

Dans le domaine sportif, la gestion des émotions est considérée par les entraîneurs et par les sportifs comme l’une des clés de la performance. A ce titre, l’anxiété fut l’objet d’un intérêt tout particulier de la part des chercheurs.

Cependant, sa définition reste ambiguë et elle est souvent confondue avec d’autres notions comme l’émotion, l’activation ou le stress. Cette ambiguïté rend caduque certains résultats sur le type de relation existant entre l’anxiété et la performance.

Qu’est-ce que l’activation ?

L’activation est « un état général d’éveil physiologique et psychologique de l’organisme qui varie sur un continuum allant d’un sommeil profond à une intense agitation » (Gould et Krane, 1992). C’est l’énergie physique et psychologique de l’individu à un moment donné, et elle est fortement imprégnée de la notion de motivation.

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est un processus qui se définit comme « un déséquilibre substantiel entre les exigences (physiques ou psychologiques) et l’aptitude à y répondre dans des circonstances où l’échec à d’importantes conséquences » (McGRATH, 1970). Le stress survient donc dans des situations où le sujet perçoit un déséquilibre entre les ressources dont il dispose et les exigences (ou demandes) pour faire face à la situation. Le stress s’accompagne d’une cohorte de symptômes somatiques.

Qu’est-ce que l’émotion ?

Dans la définition de DECI (1975), « une émotion est une réaction à un stimulus événementiel ; elle entraîne un changement viscéral et musculaire de la personne et est ressentie subjectivement d’une façon caractéristique ; elle s’exprime à travers certaines mimiques et induit des comportements subséquents ». (DECI, Intrinsic motivation, New york, Plenum Press, 1975).

L’émotion peut donc être envisagée selon trois composantes :

[sws_ui_icon ui_theme= »ui-smoothness » icon= »ui-icon-carat-1-e »] [/sws_ui_icon] La première correspond à l’expérience subjective que l’on a de la situation et, point capital, ce que l’on ressent peut être agréable ou désagréable ;

[sws_ui_icon ui_theme= »ui-smoothness » icon= »ui-icon-carat-1-e »] [/sws_ui_icon] La seconde se traduit par des comportements observables personnels et sociaux ;

[sws_ui_icon ui_theme= »ui-smoothness » icon= »ui-icon-carat-1-e »] [/sws_ui_icon] La troisième se manifeste par des changements physiologiques.

Qu’est-ce que l’anxiété ?

Le mot anxiété vient du latin ANXIETAS qui signifie serrer.

Alors que les manifestations de l’émotion apparaissent en présence d’une situation réelle donnée, l’anxiété peut être considérée comme une peur sans objet, un sentiment d’insécurité. Elle est déclenchée par différentes causes, situations futures ou imaginaires, vécues comme un danger, ou pour le moins quelque chose de difficilement surmontable, pouvant être lié à des conflits intrapsychiques ou en rapport avec le monde extérieur, anticipation d’une action à risques ou considérée comme telle. » (Rivolier, 1999).

Sur le plan psychique, l’anxiété est toujours ressentie de façon pénible, ce qui la différencie là encore de l’émotion.

Sur le plan psychique, l’anxiété est toujours ressentie de façon pénible, ce qui la différencie là encore de l’émotion.

Selon les individus, l’anxiété peut n’être qu’un état relativement banal (comme le trac), ou faire partie de pathologies allant dans sa forme extrême jusqu’à l’attaque panique.

Chez les sportifs, on a affaire dans la plupart des cas à une anxiété non pathologique, mais qui peut devenir invalidante en cas de la persistance d’une situation perçue comme menaçante.

L’anxiété est un état émotionnel négatif qui s’accompagne de tension, d’inquiétude, d’appréhension, associées à une activation de l’organisme.

Elle a donc une composante cognitive caractérisée par des sensations subjectives d’appréhensions et de tensions induitent par un risque d’échec et une composante somatique correspondant aux manifestations physiologiques perçues pendant la situation anxiogène.

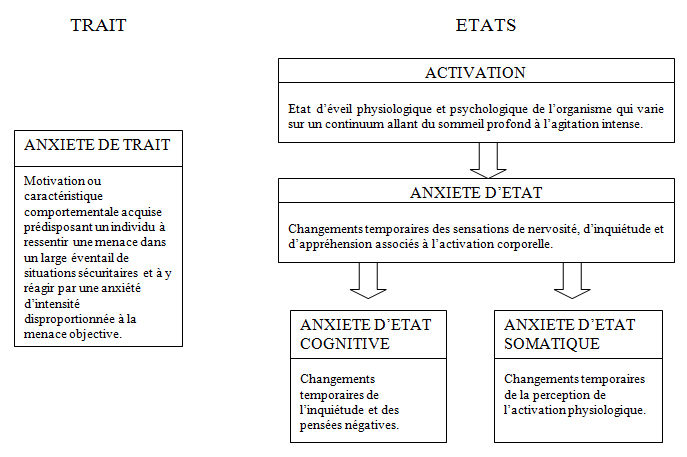

La distinction faite par SPIELBERGER (1979) entre « l’état d’anxiété » et le « trait d’anxiété » est des plus utiles :

[sws_ui_icon ui_theme= »ui-smoothness » icon= »ui-icon-triangle-1-e »] [/sws_ui_icon] Le premier terme correspond au tableau qu’un sujet présente uniquement dans une situation donnée, par exemple pendant une compétition importante, mais aussi diffère selon le moment de la compétition ;

[sws_ui_icon ui_theme= »ui-smoothness » icon= »ui-icon-triangle-1-e »] [/sws_ui_icon] Le second correspond à une caractéristique générale, stable, de la personnalité du sujet sans rapport avec une situation spécifique.

Une relation directe existe entre l’anxiété de trait et l’anxiété d’état. Le sportif qui présente une anxiété de trait élevé (c’est-à-dire une composante anxieuse importante dans sa personnalité) va percevoir une anxiété d’état plus élevée en situation de compétition. Cependant, la mise en place de stratégies peut réduire cette anxiété d’état, même avec une anxiété de trait élevée.

La mesure de l’anxiété de trait reste cependant un bon indicateur de la réaction du sportif en compétition.

La mesure de l’anxiété trait et de l’anxiété état : les deux échelles de SPIELBERGER.

Ces échelles ne sont pas spécifiques au domaine sportif.

La forme trait : STAI forme Y2.

La forme état : STAI forme Y1.

[sws_green_box box_size= »780″] Figure extrait de l’ouvrage : psychologie du sport et de l’activité physique, de R.S.Weinberg et D.Gould, Ed Vigot,1997. [/sws_green_box]

Mesure de l’anxiété

Adapté du « State-Trait-Anxiety Inventory » (Forme Y) de Spielberger (STAI-Y), l’Inventaire d’Anxiété Etat-Trait est destiné à évaluer, grâce à deux échelles de 20 items, l’état et le trait d’anxiété.

Crépin Nathalie

Delerue Florence

best allergy medication for itching tablet for allergy on skin how long do antihistamines take to work

I read this article fully concerning the difference of

newest and preceding technologies, it’s amazing article.

Sup?During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have discovered thus far and eagerly anticipate any future updates. Excitement fills us as we delve deeper into your website, eager to uncover all the incredible features it has in store. My site… Come by 전주 건마

constantly i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this time.

I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really fastidious post on building up new webpage.

Do you have a spam problem on this website; I also am a

blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade strategies with

others, why not shoot me an email if interested.

Your blog post immediately caught my attention! Since stumbling upon your blog, I have been engrossed in all of your articles. The captivating content you provide has left me wanting more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly looking forward to your future updates!Catch you later. My site. Come by 토렌트 사이트 순위

Good dayI was incredibly impressed by your post, which was not only amazing but also filled with valuable insights! I’m eager to delve deeper into this topic as I have a strong interest in learning more. Your expertise and unique perspective are highly valued. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Until we meet again. my web page.. Come by 토지노개발자

Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it very difficult to set up your own blog?

I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.

Do you have any ideas or suggestions? Cheers

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as

though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why

throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could

be giving us something enlightening to read?

AhoyWhile exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have seen so far and are eagerly looking forward to your future updates. We can’t wait to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer.Bye-bye. my web page Come by 카지노사이트

When I initially commented I clicked the « Notify me when new comments are added » checkbox

and now each time a comment is added I get several emails with the same

comment. Is there any way you can remove people from

that service? Appreciate it!

HelloDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have discovered thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has to offer. my web blog… Come by 해운대 레깅스룸

obviously like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts.

Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other

hand I will definitely come again again.

It’s really very complex in this full of activity life to listen news

on Television, so I simply use web for that purpose, and take the most up-to-date news.

HiyaYour post has truly moved me, sparking a strong curiosity to delve deeper into the topic. I am in awe of your extensive knowledge and profound insights, and I value your unique perspective. Thank you for graciously sharing your thoughts and for taking the time to do so! my web page… Come by 천안 마사지

I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I’ll check back later on and see if the problem still exists.

These are genuinely great ideas in regarding blogging.

You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Keep up the excellent work!

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this website is actually good.

How’ve you been?While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have found so far and are eagerly looking forward to your future updates. We are excited to further explore your website and uncover all the amazing features it has to offer.Be seeing you. my web page Come by 토토개발자

Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i could

assume you are an expert on this subject. Well with your permission let

me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the rewarding work.

What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit

of this blog; this web site contains amazing and actually excellent stuff designed for visitors.

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you

if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.

Every weekend i used to pay a visit this site, because i wish

for enjoyment, as this this web site conations really fastidious funny

data too.

Good way of explaining, and fastidious article to get facts on the topic

of my presentation focus, which i am going to deliver in university.

AhoyWhile browsing another website, we came across this webpage and it immediately caught our attention. I am thoroughly impressed with what I have seen so far, and I am eager to stay updated with your future content. I am excited to delve deeper into your website and explore all that it has to offer.Until we meet again. my page. Come by 토렌트 사이트 순위

Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you are just too fantastic.

I actually like what you have acquired right here, certainly

like what you are saying and the way through which you say it.

You are making it entertaining and you still take care of to keep it wise.

I can not wait to learn far more from you.

That is really a tremendous web site.

What’s new?I am thoroughly impressed by your exceptional article, which has left a lasting impression on me. Your remarkable talent for explaining intricate concepts with clarity and expertise is truly commendable. I eagerly await subscribing to your updates and eagerly anticipate following your future work. Thank you for your outstanding contribution, and I wholeheartedly endorse and encourage you to continue excelling in all your endeavors. My site.. Come by 토렌트

Saved as a favorite, I like your blog!

Hey thereYour post has truly moved me, sparking a strong curiosity to delve deeper into the topic. I am in awe of your extensive knowledge and profound insights, and I value your unique perspective. Thank you for graciously sharing your thoughts and for taking the time to do so!All the best. my page Come by n 카지노 먹튀

Awesome site you have here but I was curious about if you knew of

any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article?

I’d really like to be a part of community where I can get

suggestions from other knowledgeable people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Thank you!

SalutationsWhile exploring a new website, we came across a webpage that immediately grabbed our attention. We are incredibly impressed with what we have found so far and eagerly look forward to your future updates. We are excited to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer. my page. Come by 토렌트사이트순위

I seriously love your website.. Pleasant colors & theme.

Did you make this website yourself? Please reply back as I’m looking to create

my own site and want to learn where you got this from or what the theme is named.

Appreciate it!

Valuable information. Lucky me I discovered your website unintentionally,

and I’m surprised why this coincidence did not happened

in advance! I bookmarked it.

What’s good?During our exploration of a new website, we came across a webpage that immediately caught our attention. We are extremely impressed with what we have seen so far and eagerly look forward to your upcoming updates. We are thrilled to continue exploring your website and uncovering all the amazing features it has to offer.Bye-bye. my page Come by 온라인 슬롯 머신

I am deeply impressed by your exceptional article, which has left a lasting impression on me. Your remarkable talent for articulating complex concepts with clarity and expertise is truly admirable. I eagerly anticipate subscribing to your updates and eagerly following your future work. Thank you for your outstanding contribution, and I wholeheartedly endorse and encourage you to continue excelling in all your endeavors.Keep in touch. my page.. Come by 카지노 커뮤니티

What’s happening?During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have witnessed thus far and eagerly anticipate your forthcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover the plethora of incredible features it has in store.Bye for now. my page. Come by 토렌트

What’s new?I was completely captivated by your blog post! Ever since I discovered your blog, I have been engrossed in your other articles. The engaging content you offer has left me wanting more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly anticipating your future updates!Bye-bye. my web page. Come by 울산 건마

We are a group of volunteers and starting a new scheme

in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done

a formidable job and our whole community will be thankful to you.

I constantly emailed this weblog post page to all my associates, as if like to read it afterward my links will too.

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i

was just wondering if you get a lot of spam remarks?

If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much

appreciated.

I was suggested this web site by means of

my cousin. I’m no longer positive whether this submit is written by means of him as no one else

understand such specific approximately my problem.

You are wonderful! Thanks!

I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the fantastic works guys I’ve added

you guys to my own blogroll.

I’ll immediately grasp your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you’ve any? Kindly permit me recognise so that I may just subscribe.

Thanks.

Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized

it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and

checking back frequently!

Hi exceptional blog! Does running a blog such as this take a great deal of work?

I have no expertise in programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or techniques for

new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I

simply had to ask. Thanks a lot!

Yes! Finally someone writes about website.

How’s everything?Your post was truly impressive, with its incredible content and valuable insights. It has sparked a deep interest in me to explore this topic further, as it resonates with my passion for learning. I greatly appreciate your expertise and unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so! my page Come by 바카라 사이트 올인 판

Hi, friendDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the incredible features it has to offer. my page.. Come by 토렌트사이트

I was immediately captivated by your blog post! Ever since I discovered your blog, I have been completely absorbed in all of your articles. The compelling content you offer has left me craving for more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly anticipating your future updates!Until we meet again. my page. Come by 재테크 투자자 종류

Hello, i feel that i noticed you visited my site so

i got here to return the want?.I am trying to to find things to enhance my site!I guess

its good enough to use a few of your concepts!!

Its not my first time to pay a visit this website, i am visiting this website

dailly and obtain pleasant information from here all the

time.

I visit everyday some blogs and information sites to read content, but this website offers

quality based content.

Hello there! This is kind of off topic but

I need some help from an established blog. Is it difficult to set up

your own blog? I’m not very techincal but I can figure things

out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?

With thanks

I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I really

enjoyed the standard information an individual supply on your visitors?

Is going to be back ceaselessly to check out new posts

Unquestionably believe that which you stated.

Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.

I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don’t

know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole

thing without having side effect , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks

Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at many

of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

There is certainly a lot to find out about this subject.

I love all the points you’ve made.

Hi-yaWhile browsing another website, we came across this webpage and it immediately caught our attention. I am thoroughly impressed with what I have seen so far, and I am eager to stay updated with your future content. I am excited to delve deeper into your website and explore all that it has to offer. my page Come by 골프 토토

How’s it going?Your post deeply touched me and sparked a strong curiosity to delve deeper into the subject. I hold great admiration for your profound insights and expertise, and I truly value your unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Later, gator. my page. Come by 토렌트 사이트 순위

Good to see youI was truly impressed by your post, which contained incredible content and valuable insights. It has sparked a deep interest in me to delve further into this topic, as it aligns with my passion for learning. Your expertise and unique perspective are greatly appreciated. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Have a great day. My site. Come by 재테크

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads.

I am hoping to contribute & help other users like its aided me.

Great job.

Do you have any video of that? I’d love to find out some additional information.

hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up something new

from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the web site many times previous to I

could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting

is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will

very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Well I’m adding this RSS to my email and could look out for

a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon.

Great post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!

Very useful information specially the remaining part 🙂 I deal with such info

a lot. I used to be seeking this particular info for a very long time.

Thanks and best of luck.

Good to see youYour post was truly impressive, not only for its amazing content but also for the valuable insights it provided. I am eager to further explore this topic as it aligns with my strong interest in learning. Your expertise and unique perspective are greatly appreciated. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so! my page Come by 아시안 게임 바카라

I am no longer positive where you’re getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning more or figuring out more.

Thank you for wonderful information I used to be on the lookout

for this information for my mission.

It’s amazing to visit this website and reading the views of all

friends concerning this paragraph, while I am also

zealous of getting experience.

Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this web site; this web site contains amazing and in fact excellent material in favor of

readers.

We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

What’s new?Your post was truly impressive, with its incredible content and valuable insights. It has sparked a deep interest in me to explore this topic further, as it resonates with my passion for learning. I greatly appreciate your expertise and unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!All the best. my web page. Come by gd솔루션

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.

I am going to watch out for brussels. I’ll be

grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.

Cheers!

GreetingsYour post has deeply touched me, igniting a strong desire within me to explore the subject further. I greatly admire your vast knowledge and insightful perspectives, and I genuinely appreciate your distinct point of view. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Catch you later. my web page. Come by 토지노사이트

Everything is very open with a clear clarification of the issues.

It was truly informative. Your site is very useful. Many thanks for sharing!

I was immediately drawn to your blog post! Ever since discovering your blog, I have been captivated by your other articles. The interesting content you offer has left me craving more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly anticipating your upcoming updates!Adios. my page. Come by 평촌 레깅스룸

It’s really a cool and helpful piece of info. I am glad that

you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this.

Thank you for sharing.

Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write

or else it is complicated to write.

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?

The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept

How are you?Your exceptional article has left a lasting impression on me. Your remarkable talent for articulating complex ideas with clarity and profound expertise is truly admirable. I am eagerly anticipating subscribing to your updates and eagerly following your future work. Thank you for your outstanding contribution, and I wholeheartedly endorse and encourage you to continue excelling in all your endeavors. my web blog… Come by 토토

Simply want to say your article is as surprising. The clearness

in your publish is just great and that i can think you are a professional in this subject.

Well with your permission allow me to take hold of

your feed to keep up to date with forthcoming post. Thank you one million and please carry on the gratifying work.

During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has in store.Bye-bye. my web page. Come by 토토솔루션

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous

to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what

you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and

you still care for to keep it smart. I can not wait

to read far more from you. This is actually a tremendous website.

Hurrah! Finally I got a website from where I be able to

truly get helpful facts regarding my study and knowledge.

Do you have any video of that? I’d care to find out some additional information.

Everything is very open with a precise description of the challenges.

It was definitely informative. Your site is useful. Thank

you for sharing!

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.

many thanks

Hello, Neat post. There’s an issue with your website in web

explorer, may check this? IE nonetheless is

the market chief and a good portion of people will pass over

your wonderful writing because of this problem.

Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone

during lunch break. I really like the knowledge you provide

here and can’t wait to take a look when I get home.

I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..

I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

I always spent my half an hour to read this website’s content

daily along with a mug of coffee.

I was deeply moved by your post, which ignited a strong desire in me to explore the topic further. I have great admiration for your profound insights and expertise, and I genuinely appreciate your distinct perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and dedicating your time to do so!Bye for now. my web page… Come by 온라인카지노

Hi there, this weekend is fastidious in favor of me,

as this moment i am reading this great informative post here at my house.

I think everything published made a lot of sense.

But, consider this, suppose you typed a catchier title?

I ain’t saying your content is not solid, however suppose you added a headline to possibly get

folk’s attention? I mean Anxiété une notion complexe dans le monde sportif – CROPS | Préparation Mentale

is a little plain. You ought to glance at Yahoo’s home page

and watch how they create news headlines to get viewers interested.

You might add a related video or a related picture or two to

get readers interested about what you’ve written. In my

opinion, it might make your posts a little livelier.

Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.

I’m not sure if this is a format issue or something to

do with internet browser compatibility but I

figured I’d post to let you know. The style and design look great though!

Hope you get the issue resolved soon. Kudos

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious know-how concerning unpredicted feelings.

Hi, palWhile exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are incredibly impressed with what we have seen so far and eagerly look forward to your future updates. We are excited to further explore your website and uncover all the amazing features it has to offer.Until then. My site Come by 토렌트 사이트

Hello to every body, it’s my first go to see of this website; this blog consists of awesome and in fact good data in support of

visitors.

Fantastic post however I was wondering if you could write

a litte more on this subject? I’d be very grateful

if you could elaborate a little bit more. Thanks!

How are things?During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that immediately grabbed our attention. We are thoroughly impressed with our initial findings and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has to offer.Until next time. My site. Come by 토렌트 사이트 순위

It is in reality a nice and helpful piece

of info. I’m happy that you shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

I’m not that much of a internet reader to

be honest but your sites really nice, keep it up!

I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.

Cheers

WOW just what I was searching for. Came here by searching for website

Your style is very unique in comparison to other folks I

have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

Hi, I log on to your blogs on a regular basis. Your humoristic style is awesome, keep doing

what you’re doing!

Howdy! This post could not be written any better!

Reading through this article reminds me of my previous roommate!

He constantly kept talking about this. I am going to forward this information to him.

Pretty sure he will have a great read. Thank you for sharing!

Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to

browse your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I

get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile ..

I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

This paragraph offers clear idea in favor of the new viewers of blogging, that truly how to do

blogging.

How are you?Your post left a lasting impression on me with its remarkable content and insightful perspectives. It has ignited a strong curiosity within me to explore this topic further, as it resonates deeply with my love for learning. I highly value your expertise and distinctive viewpoint. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Ciao. my page. Come by 토렌트 사이트

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I’ve joined your feed and look forward to seeking

more of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our interest. We are incredibly impressed with our findings so far and eagerly look forward to your future updates. We are excited to further explore your website and uncover all the amazing features it has to offer.So long. my page Come by 해외 에볼루션 사이트

Hey thereYour article has truly amazed me, leaving a lasting impact. Your ability to explain complex ideas with clarity and expertise is truly remarkable. I am eagerly looking forward to subscribing to your updates and following your future work. Thank you for your exceptional contribution, and I wholeheartedly support and encourage you to continue excelling in all your endeavors. my page.. Come by 토렌트 사이트 순위

Hi, after reading this awesome paragraph i am as well delighted

to share my know-how here with mates.

If some one wishes to be updated with most recent technologies afterward he

must be pay a quick visit this site and be up to date

all the time.

How’ve you been?While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have seen so far and are eagerly looking forward to your future updates. We are excited to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer.See you later, alligator. my web page.. Come by 토토

Can you tell us more about this? I’d love to find out more details.

Whats up very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your

blog and take the feeds also? I am glad to seek out a lot of useful info right

here in the submit, we want work out extra techniques in this regard, thanks

for sharing. . . . . .

Howdy very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..

I’ll bookmark your site and take the feeds also?

I’m happy to search out a lot of useful info right here within the

publish, we’d like work out extra strategies

on this regard, thanks for sharing. . . . . .

How’s it going?I was truly impressed by your post, not only because of its incredible content but also because of the valuable insights it offered. I am excited to delve deeper into this topic as it aligns perfectly with my passion for learning. Your expertise and distinctive perspective are highly valued. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Later, gator. my web blog… Come by 토토

Howdy outstanding website! Does running a blog such as this require a large amount of work?

I’ve virtually no understanding of programming however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you

have any ideas or tips for new blog owners please share.

I know this is off topic nevertheless I just had to ask.

Thank you!

Very good post. I am going through many of these issues as well..

It’s nearly impossible to find experienced people for this subject,

but you sound like you know what you’re talking about!

Thanks

You can certainly see your expertise in the article you write.

The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.

At all times follow your heart.

Hi there, this weekend is nice for me, since

this moment i am reading this great informative post here at my home.

I all the time emailed this weblog post page to all my friends, for the reason that if like to read it next my friends will too.

Excellent goods from you, man. I have understand your

stuff previous to and you’re just too excellent.

I actually like what you’ve acquired here, really like

what you’re stating and the way in which you say it. You

make it entertaining and you still take care of to keep it wise.

I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific web site.

Good to see youYour post deeply resonated with me, sparking a strong curiosity to delve deeper into the topic. I greatly admire your profound insights and expertise, and I truly value your unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Catch you later. My site.. Come by 토렌트사이트순위

Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous

to and you’re just too excellent. I actually like what

you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which

you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.

I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

Your post deeply touched me and sparked a strong curiosity to delve deeper into the subject. I hold great admiration for your profound insights and expertise, and I truly value your unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Bye-bye. my page Come by 가상 스포츠 토토

While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our interest. We are incredibly impressed with our findings so far and eagerly look forward to your future updates. We are excited to further explore your website and uncover all the amazing features it has to offer.Ciao. my page Come by 빅벳

How’s everything?As we were browsing through a new website, we came across a webpage that immediately caught our attention. We are truly impressed by what we have seen so far and eagerly look forward to keeping up with your future updates. We are excited to delve deeper into your website and uncover all the amazing things it has to offer.Keep in touch. my page Come by 카지노 커뮤니티

I have been exploring for a bit for any high-quality articles

or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this

web site. Reading this information So i am glad to express that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just

what I needed. I so much indubitably will make certain to don?t omit

this site and give it a look regularly.

SalutationsWe came across this page from another website and decided to take a look. I’m enjoying what I see, so I’m going to follow you. Excited to keep exploring your website. my page Come by sky 바카라

We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website offered us with helpful information to work on. You have done a formidable process and

our entire neighborhood shall be grateful to you.

I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes

which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create

your theme? Exceptional work!

Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Many thanks

Hi, palDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has in store.Until then. my page Come by 슬롯 머신 카지노

Hey there great website! Does running a blog like this take a

large amount of work? I have absolutely no expertise in computer programming but

I was hoping to start my own blog in the near future.

Anyways, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic however I just wanted to ask.

Thank you!

Hey, you!Your blog post had me hooked from the start! Since stumbling upon your blog, I’ve been immersed in your other articles. The captivating content you provide has left me craving for more. I’ve subscribed to your RSS feed and am eagerly awaiting your upcoming updates!Later, gator. my web page… Come by 슬롯

Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar

one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much

appreciated.

This is the right web site for everyone who wishes to understand this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue with

you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been written about for

ages. Excellent stuff, just wonderful!

Hello colleagues, nice piece of writing and nice urging commented

here, I am in fact enjoying by these.

My developer is trying to convince me to move to .net from

PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none

the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am worried

about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be really appreciated!

I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I really loved the standard information an individual provide in your visitors?

Is gonna be again often to check up on new posts

Hey very nice blog!

HowdyDuring our exploration of a new website, we came across a webpage that immediately caught our attention. We are extremely impressed with what we have seen so far and eagerly look forward to your upcoming updates. We are thrilled to continue exploring your website and uncovering all the amazing features it has to offer. my web page… Come by 온라인카지노

Howdy-doYour post has deeply impacted me, sparking a keen interest to delve deeper into the topic. I greatly admire your insights and knowledge, and I truly value your unique perspective. Thank you for graciously sharing your thoughts and for taking the time to do so!Stay in touch. my page Come by 카지노 커뮤니티

How’s everything?While exploring a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our interest. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your future updates. We are excited to further explore your website and discover all the incredible features it has to offer.Keep in touch. my web page.. Come by 일산 노래주점

What’s new?I am truly impressed by your article, as it has left a lasting impression on me. Your talent for explaining intricate concepts with clarity and expertise is truly outstanding. I am excited to subscribe to your updates and follow your future work. Thank you for your exceptional contribution, and I wholeheartedly support and encourage you to continue excelling in all your endeavors. My site Come by 재테크 종류

Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone

during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I

get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..

I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

It’s very straightforward to find out any topic on web as

compared to books, as I found this paragraph at this site.

Good day I am so thrilled I found your website, I really found you by error, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I

am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked

it and also included your RSS feeds, so when I have time I

will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write

ups thank you once again.

HowdyWe stumbled upon this webpage on another site and were intrigued to explore further. I’m really liking what I see, so I’ll be keeping up with your updates. Looking forward to delving deeper into your website.See you around. my page Come by 승무패 토토 사이트

During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that immediately grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have witnessed thus far and eagerly anticipate your forthcoming updates. The anticipation to delve deeper into your website and discover all the incredible features it holds is overwhelming.Keep in touch. my webpage Come by 빅벳사이트.com

What’s up friends, how is all, and what you wish for to say regarding this article, in my view its truly amazing designed for me.

I do trust all of the ideas you have presented to your post.

They are really convincing and can definitely work. Still, the posts are very brief for novices.

May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you

hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and

would like to find out where u got this from. cheers

What’s up?While exploring a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our interest. We are thoroughly impressed with what we have seen so far and are eagerly anticipating your future updates. We are excited to further explore your website and discover all the incredible things it has to offer.Have a good one. my web page. Come by 토지노솔루션

During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the incredible features it has to offer.Ciao. my page. Come by 카지노 커뮤니티

Hi thereWe stumbled upon this page on a different website and thought we’d check it out. I’m liking what I see, so I’m going to follow you. Looking forward to further exploring your website.Peace out. my page Come by 토렌트사이트

I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.

I am hoping to see the same high-grade content by

you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now 😉

Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great

author.I will remember to bookmark your blog and will come back from now on. I

want to encourage you continue your great posts, have a nice holiday weekend!

Appreciate the recommendation. Will try it out.

It is appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

I have learn this publish and if I could I want to recommend you some attention-grabbing issues or advice.

Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

I wish to learn even more issues about it!

I don’t even understand how I ended up right here, however I assumed

this put up was good. I do not know who you are but definitely you are going to a

famous blogger if you aren’t already. Cheers!

I used to be suggested this web site by my cousin. I

am not sure whether this publish is written by way of

him as nobody else know such exact approximately my problem.

You’re wonderful! Thanks!

Hey there! Do you know if they make any plugins to protect

against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any

tips?

What’s up?While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have seen so far and are eagerly looking forward to your future updates. We can’t wait to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer.Have a good one. my page… Come by 토렌트사이트

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.

I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for

the post. I will certainly comeback.

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

I really like what you have acquired here, certainly like

what you’re saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for to keep

it wise. I can not wait to read much more from you.

This is really a wonderful web site.

My brother recommended I might like this web site. He was totally

right. This post actually made my day. You can not imagine

just how much time I had spent for this information! Thanks!

Do you have a spam problem on this website; I

also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to trade methods

with others, why not shoot me an email if interested.

These are truly wonderful ideas in about blogging. You have touched some good points here.

Any way keep up wrinting.

I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of space .

Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.

Reading this information So i’m satisfied to show that I

have a very just right uncanny feeling I found out

just what I needed. I most indubitably will make

sure to don?t forget this website and provides it a glance on a constant basis.

Hi there to every body, it’s my first go to see of this weblog; this blog includes remarkable

and genuinely fine information designed for visitors.

If some one desires expert view about blogging then i propose him/her to pay a quick visit

this web site, Keep up the good work.

Your blog post immediately caught my attention! Since stumbling upon your blog, I have been engrossed in all of your articles. The captivating content you provide has left me wanting more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly looking forward to your future updates!Godspeed. My site. Come by 토렌트 사이트 순위

Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering issues with your RSS.

I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS problems?

Anybody who knows the solution will you kindly respond?

Thanks!!

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable

experience about unexpected feelings.

Inspiring quest there. What occurred after?

Take care!

I like looking through an article that can make men and women think.

Also, many thanks for permitting me to comment!

Hi, friendI was immediately drawn to your blog post! Ever since discovering your blog, I have been captivated by your other articles. The interesting content you offer has left me craving more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly anticipating your upcoming updates!See you around. My site Come by 토렌트 사이트 순위

Amazing! This blog looks just like my old one!

It’s on a completely different subject but it has pretty much

the same page layout and design. Excellent

choice of colors!

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

very good blog!

No matter if some one searches for his necessary thing,

thus he/she desires to be available that in detail, thus

that thing is maintained over here.

Do you have any video of that? I’d like to find out some additional information.

HowdyDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have witnessed thus far and eagerly anticipate your forthcoming updates. We are thrilled to delve deeper into your website and discover all the incredible features it has in store.Goodbye for now. my page Come by 토렌트 사이트 순위

It’s very simple to find out any topic on web as compared to

books, as I found this paragraph at this site.

Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re speaking approximately!

Bookmarked. Kindly also visit my website =). We will have

a link change arrangement among us

I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up?

I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.

Kudos

Good to see youI am deeply impressed by your exceptional article, which has left a lasting impression on me. Your remarkable talent for articulating complex concepts with clarity and expertise is truly admirable. I eagerly anticipate subscribing to your updates and eagerly following your future work. Thank you for your outstanding contribution, and I wholeheartedly endorse and encourage you to continue excelling in all your endeavors.Have a great day. my page… Come by 토렌트사이트순위

I do not even know how I stopped up right here, however I assumed this

put up was once great. I do not understand who you’re but certainly you’re

going to a well-known blogger in case you are not already.

Cheers!

I was curious if you ever considered changing the structure of your site?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you

could a little more in the way of content so

people could connect with it better. Youve got an awful lot

of text for only having one or two images.

Maybe you could space it out better?

Valuable info. Lucky me I discovered your site

by accident, and I am surprised why this accident

didn’t happened in advance! I bookmarked it.

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without

a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding

your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk

about this site with my Facebook group. Talk soon!

Generally I don’t read article on blogs, but I would like

to say that this write-up very forced me to check out and do so!

Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

This is very interesting, You’re a very skilled blogger.

I have joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.

Also, I’ve shared your website in my social networks!

I like what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

How’s it going?As we were browsing through a new website, we came across a webpage that immediately caught our attention. We are truly impressed by what we have seen so far and eagerly look forward to keeping up with your future updates. We are excited to delve deeper into your website and uncover all the amazing things it has to offer.Later, gator. my web page. Come by 토지노솔루션

Thanks for some other excellent post. The place else may just anyone

get that type of information in such a perfect means of writing?

I’ve a presentation next week, and I am on the look for such info.

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various

websites for about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?

Any help would be greatly appreciated!

During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have seen thus far and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the incredible features it has to offer.Stay safe. my page Come by 코리안 바카라

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you

hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got

this from. thanks

Wow, that’s what I was searching for, what a information! existing

here at this blog, thanks admin of this site.

While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have found so far and are eagerly looking forward to your future updates. We are excited to further explore your website and uncover all the amazing features it has to offer.Talk to you soon. my page Come by 유니콘 슬롯 먹튀

Hey, you!While exploring a new website, we came across a webpage that immediately grabbed our attention. We are incredibly impressed with what we have found so far and eagerly look forward to your future updates. We are excited to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer. my web page. Come by 토지노사이트

You really make it seem so easy with your presentation but

I find this topic to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me.

I’m looking forward for your next post, I will try to

get the hang of it!

Your means of describing everything in this paragraph

is truly pleasant, all can easily understand it, Thanks

a lot.

Hi-yaDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that immediately grabbed our attention. We are thoroughly impressed with our initial findings and eagerly anticipate your upcoming updates. We are excited to delve deeper into your website and discover all the fantastic features it has to offer. my web page. Come by 토토

If some one wants expert view on the topic of blogging after that i

recommend him/her to go to see this website, Keep up the nice work.

You ought to take part in a contest for one of the most useful

sites on the internet. I most certainly will highly recommend this site!

My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I

may as well check things out. I like what I see so i am just following you.

Look forward to finding out about your web page yet again.

Right here is the perfect webpage for anybody who really wants to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that

I actually will need to…HaHa). You certainly put

a new spin on a topic which has been written about for ages.

Wonderful stuff, just great!

What i do not realize is in reality how you are not actually much more smartly-liked than you may be right

now. You are very intelligent. You know thus

considerably in terms of this matter, produced

me personally consider it from numerous varied angles.

Its like men and women don’t seem to be involved

except it’s one thing to do with Woman gaga!

Your own stuffs outstanding. All the time deal with

it up!

I’m really impressed along with your writing abilities as neatly as with the

layout on your blog. Is this a paid subject or did you modify it your self?

Either way keep up the excellent quality writing,

it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays..

How’ve you been?While exploring a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our interest. We are thoroughly impressed with what we have seen so far and are eagerly anticipating your future updates. We are excited to further explore your website and discover all the incredible things it has to offer. my web page… Come by 카지노사이트

I know this site offers quality based articles or reviews and other

data, is there any other web site which offers these kinds of data in quality?

I have been browsing on-line greater than 3 hours these days, yet I never found any interesting article like yours.

It is beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content

material as you did, the internet can be a lot more helpful than ever

before.

of course like your web-site but you have to test the spelling on quite a few of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and I in finding

it very troublesome to tell the reality nevertheless I

will certainly come again again.

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The

sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as

exactly the same nearly a lot often inside case you shield

this hike.

How’s it going?During our exploration of a new website, we came across a webpage that immediately caught our attention. We are extremely impressed with what we have seen so far and eagerly look forward to your upcoming updates. We are thrilled to continue exploring your website and uncovering all the amazing features it has to offer.Until then. my page Come by 토렌트

For newest news you have to pay a quick visit web and on internet I found this web

site as a finest web page for most recent updates.

HelloWe came across this page from another website and decided to take a look. I’m enjoying what I see, so I’m going to follow you. Excited to keep exploring your website.Talk to you soon. my page Come by 조선 토토

Hola! I’ve been reading your site for some time now and finally

got the courage to go ahead and give you a shout

out from Austin Tx! Just wanted to say keep up the fantastic work!

Hello everybody, here every one is sharing such familiarity, so it’s good to read this weblog, and I used to visit this

weblog daily.

We came across this page from another website and decided to take a look. I’m enjoying what I see, so I’m going to follow you. Excited to keep exploring your website.Keep in touch. my page Come by 카림 바카라

Good to see youWe stumbled upon this page on a different website and thought we’d check it out. I’m liking what I see, so I’m going to follow you. Looking forward to further exploring your website. my web page… Come by 부평 안마방

This site was… how do I say it? Relevant!!

Finally I have found something that helped me. Appreciate it!

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look.

I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to

my followers! Outstanding blog and terrific style and design.

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It’s always helpful to read through articles from other writers and use a little something

from their sites.

hi!,I like your writing so a lot! share we communicate extra about your article on AOL?

I require an expert in this space to solve my problem. Maybe that

is you! Having a look ahead to peer you.

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I

could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was

hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My family every time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting experience everyday by reading such

fastidious articles.

I got this web site from my friend who told me concerning this website and at the moment this

time I am visiting this website and reading very informative articles

or reviews at this place.

You actually make it seem so easy with your presentation but I find

this matter to be actually something which I think

I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.

I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

How are you?Your exceptional article has left a lasting impression on me. Your remarkable talent for articulating complex ideas with clarity and profound expertise is truly admirable. I am eagerly anticipating subscribing to your updates and eagerly following your future work. Thank you for your outstanding contribution, and I wholeheartedly endorse and encourage you to continue excelling in all your endeavors. my page Come by 룸 카지노 먹튀

During our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have discovered thus far and eagerly anticipate any future updates. Excitement fills us as we delve deeper into your website, eager to uncover all the incredible features it has in store.Take care. my page. Come by 토렌트

I am actually pleased to glance at this webpage posts which carries lots of helpful

data, thanks for providing these kinds of statistics.

Do you have a spam issue on this site; I also am

a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice procedures and

we are looking to trade techniques with other

folks, be sure to shoot me an email if interested.

Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized

it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found

it and I’ll be bookmarking and checking back often!

Hey very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing ..

I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?

I’m satisfied to search out so many useful information right here within the put up, we want work out more techniques in this regard, thank you for sharing.

. . . . .

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup?

I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

This page definitely has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

You’re actually a just right webmaster. This website loading speed is incredible.

It seems that you are doing any unique trick.

Furthermore, the contents are masterwork. you’ve done a great activity in this matter!

Similar here: dyskont online and

also here: Najlepszy sklep

magnificent issues altogether, you just won a new reader.

What might you recommend in regards to your publish

that you simply made some days in the past? Any positive?

you’re actually a good webmaster. The website loading speed is incredible.

It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece.

you’ve performed a fantastic task on this subject!

I’m curious to find out what blog system you happen to

be working with? I’m having some small security problems with my

latest site and I’d like to find something

more risk-free. Do you have any suggestions?

Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog

post or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects

as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

If you happen to be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity about unexpected feelings.

Howdy-doYour post has deeply impacted me, sparking a keen interest to delve deeper into the topic. I greatly admire your insights and knowledge, and I truly value your unique perspective. Thank you for graciously sharing your thoughts and for taking the time to do so!Talk to you soon. my page Come by t 스포츠 토토

Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to

the blog world but I’m trying to get started and

set up my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

AhoyWhile exploring a new website, we stumbled upon a webpage that instantly grabbed our interest. We are thoroughly impressed with what we have seen so far and are eagerly anticipating your future updates. We are excited to further explore your website and discover all the incredible things it has to offer.Until we meet again. my page.. Come by 토렌트사이트순위

It’s remarkable to visit this website and

reading the views of all colleagues on the topic of this piece of writing, while I am also zealous of getting familiarity.

Hello Dear, are you truly visiting this web site regularly, if so after that you

will without doubt get pleasant knowledge.

While exploring a new website, we came across a webpage that immediately caught our eye. We are extremely impressed with what we have seen so far and are eagerly looking forward to your future updates. We can’t wait to explore your website further and uncover all the amazing features it has to offer.Until we meet again. My site.. Come by 토렌트사이트순위

Wonderful post! We are linking to this particularly

great content on our website. Keep up the good writing.

Thanks for finally talking about > Anxiété une notion complexe dans le monde sportif – CROPS | Préparation Mentale < Liked it!

Really when someone doesn’t know afterward its up

to other visitors that they will help, so here it takes place.

hey there and thank you for your info – I

have certainly picked up something new from right here.

I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced

to reload the website lots of times previous to

I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is

OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your

placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with

Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating

content. Make sure you update this again very soon.

Terrific post however I was wondering if you could write

a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

Kudos!

I visited various web sites however the audio quality for audio songs present at this web page is actually superb.

Hi-helloYour post has deeply touched me, igniting a strong desire within me to explore the subject further. I greatly admire your vast knowledge and insightful perspectives, and I genuinely appreciate your distinct point of view. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so! My site.. Come by 토렌트사이트순위

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts

and I will be waiting for your next write ups thanks once again.

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but definitely you are going to

a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

Good to see youI was truly impressed by your post, not only because of its incredible content but also because of the valuable insights it offered. I am excited to delve deeper into this topic as it aligns perfectly with my passion for learning. Your expertise and distinctive perspective are highly valued. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Have a great day. my page Come by 니케 싱크로 디바이스 슬롯

Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it

😉 I may return once again since I book marked it. Money and freedom is the

greatest way to change, may you be rich and continue

to guide others.

Just wish to say your article is as astounding.

The clearness to your put up is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.

Fine along with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep updated with approaching post.

Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.

Hey! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Keep up the fantastic work!

Hello There. I discovered your weblog the use of msn. That is an extremely well written article.

I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thank you for the

post. I will definitely return.

I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really fastidious article on building up new webpage.

Great article! We will be linking to this great content

on our website. Keep up the good writing.

We are a group of volunteers and opening a new

scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on.

You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

You could certainly see your enthusiasm in the work you write.

The arena hopes for more passionate writers like you who are not

afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

AhoyYour blog post immediately caught my attention! Since stumbling upon your blog, I have been completely absorbed in your other articles. The engaging content you provide has left me wanting more. I have subscribed to your RSS feed and am eagerly looking forward to your upcoming updates!Be good. my web page… Come by 카지노개발

GreetingsYour post deeply resonated with me, sparking a strong curiosity to delve deeper into the topic. I greatly admire your profound insights and expertise, and I truly value your unique perspective. Thank you for generously sharing your thoughts and taking the time to do so!Catch you later. my web page… Come by 선릉 안마방

Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.

Any suggestions?

My partner and I stumbled over here from a different web address and

thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you.

Look forward to looking into your web page yet again.

Hi, friendDuring our exploration of a new website, we stumbled upon a webpage that immediately grabbed our attention. We are thoroughly impressed with what we have witnessed thus far and eagerly anticipate your forthcoming updates. The anticipation to delve deeper into your website and discover all the incredible features it holds is overwhelming.Be good. my page Come by 솔 바카라 사이트

I am now not sure where you’re getting your info, but good

topic. I needs to spend a while studying more or figuring out more.

Thank you for excellent info I used to be looking for this information for my mission.

How are you?We came across this page from another website and decided to take a look. I’m enjoying what I see, so I’m going to follow you. Excited to keep exploring your website. my page Come by 다복 다재 슬롯

hello!,I like your writing very so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL?

I require an expert in this area to resolve my problem. May be that’s you!

Looking ahead to peer you.

I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this

post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You are amazing! Thanks!

Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d

figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article